Aydın Talıbzadə - BURUN HAQQINDA SUMQAYIT “QARAVƏLLİ”Sİ

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının “Qaravəlli” tamaşası Rus Dram Teatrının səhnəsində... Saat 19.00... Axşamın üzü xeyli vaxtdır ki qaralıb... Teatrın foyesində sakitlik göz&uu...

Туркестанский музыкально-драматический театр из Казахстана в контексте I Международного Театрального фестиваля, проводимого под эгидой Тюрксой в Азербайджане, сотворил маленькое сценическое чудо в довольно коротком промежутке времени, показав, на мой взгляд, блестящий спектакль под названием «Сказание о Коркыте», либретто которого принадлежит Ермеку Аманшаеву.

Коркыт Ата, Коркут Ата, Деде Горгут у разных тюркских народов одно и то же лицо: во всех сказаниях он проходит как творец мира людей, вещей, имён, выступает как пророк, шаман, мудрец, сказитель, исцелитель, ашыг-демиург со своим божественным струнным инструментом – кобызом. Воспользовавшись случаем, я хочу брать на себя миссию информатора, раз речь зашла о Деде Коркут, и сообщить, что значение имени этого прародителя тюрков частенько неверно трактуется: то его имя семантизируется как «страх», то безапелляционно как «человек, дарующий спасение». Хочу подчеркнуть, что обе версии не совсем соответствуют этимологической правде и великому миссионерству этого эпического героя, который имеет доступ к сакральному миру.

У азербайджанцев и анатолийских тюрков слово «гор» семантизируется как уголёк, т.е. то, что символизирует собой квинтэссенцию огня, пламени, очага. «Гор» – это сгусток огненной энергии, душа пламени. А словом «гут» («кут») обозначается «барака», то бишь, божье дарование, божья щедрость, божественное благословение (Сеидов М. Истоки мифического мышления азербайджанцев. Баку, Язычы, 1983 – на азербайджанском). Значит, Горгут или Коркут или же Коркыт это тот тюркский Прометей, тот тюркский бога-человек, который несёт людям огонь, теплоту очага, доброту, счастье и одновременно структурирует их мир, становясь идеальным пращуром.

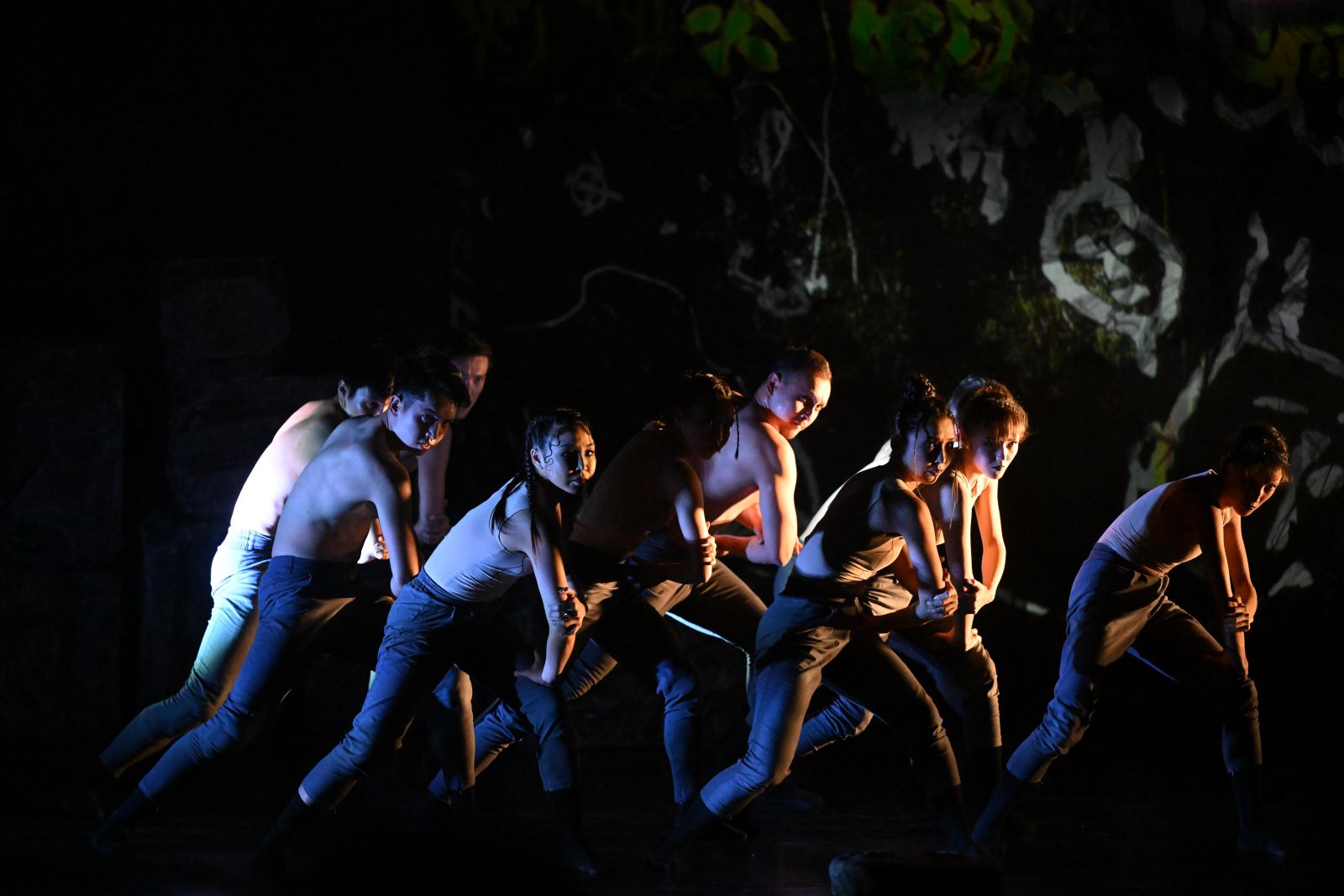

Спектакль Туркестанского музыкально-драматического театра воспринимается как красивая и достаточно своеобразная хореографическая молитва, которая насыщена, наполнена любовью, гордостью, пиететом к Коркыт Ата, где портрет эпического героя приобретает ярко выраженные черты демиурга. Танцы в этом спектакле, поставленные балетмейстером Константином Семеновым в стиле «контемп», ни нечто иное как визуализация и сакрализация внутреннего молитвенного акта главного героя. В данном спектакле танец — это некий мессенджер молитвы для космического общения.

Воспользовавшись мотивами эпоса «Коркыт Ата китабы» («Книга моего Деда Горгут») с подачи Е.Аманшаева, создатели спектакля чуть-чуть отодвинули в сторону хронотоп эпоса и прямиком вышли к космогоническому мифу.

Поэтому пространство сцены, сотворённое Т.Вьюшинской, Т.Мишиной, С.Рылко и Ж.Кокимбековым, соответственно, художниками по постановке, по свету, по видеоконтенту, по декорациям, как бы репрезентирует фактуру космоса, где мифологическая модель трёхъярусного мира выступает из небытия подобно образам сновидения.

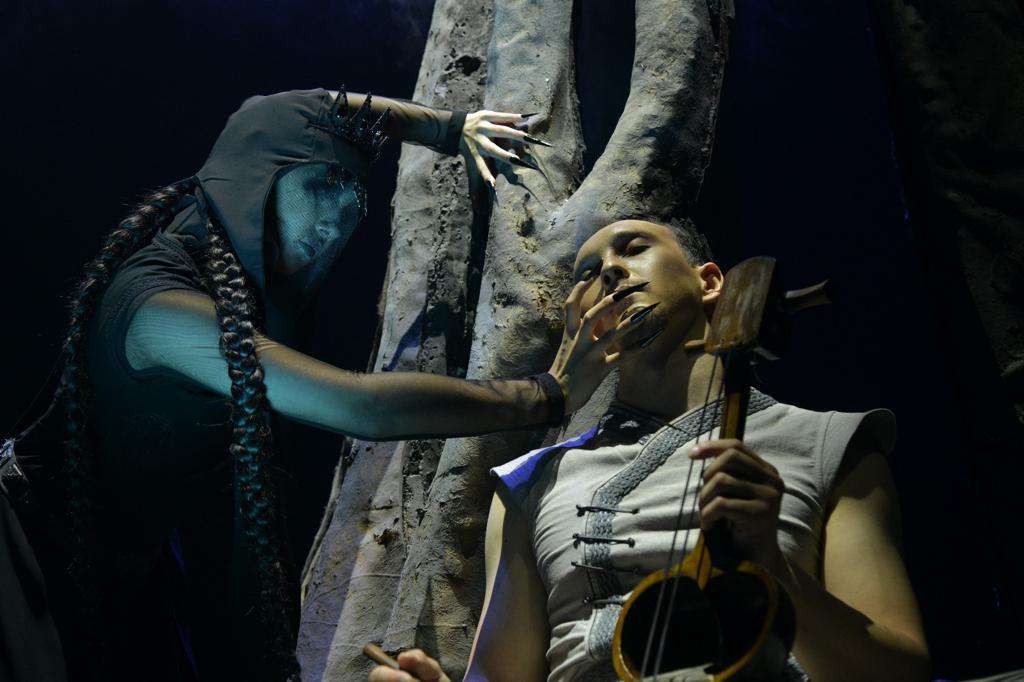

В левом верхнем углу дальнего плана сцены магическое освещение вдруг визуализирует силуэт некоего сакрального Древа тёмно-каштанового цвета, которое сразу же отсылает зрителя к самому эпосу, где Габа Агадж, то бишь, Могущественное Древо выступает как молитвенный алтарь, как источник жизненной энергии древних тюрков. Не зря же контакт с этим чудесно прекрасным Древом, т.е. вход в его огромное сокровенное дупло-чрево и выход из него, которое в спектакле прочерчивается с помощью цифровой светодиодной проекцией, придаёт божественную силу и святость Коркыт Ата.

В спектакле Могущественное Древо олицетворяет собой трёхъярусный мир, демонстрируя плавный переход между мирами небесным, средним и подземным. Коркыт Ата как бы дитя Древа: он выходя из дупла, спускается вниз и направляется к Балбалам-камням (Орхоно-енисейские памятники), лежащим на планшете сцены, которые обозначают врата подземного мира. Во время исполнения хореографических композиций переход из одного мира в другой изображается предельно пластично: режиссёр за зеркалом сцены словно «ткёт» изящный, многофигурный, и предельно орнаментированный буквами древнетюркского алфавита шелковый ковёр по мотивам «Коркыт ата китабы».

Поэтому я прочёл спектакль исходя из контекста первоисточника, при этом рассмотрев в хореографических композициях деяния разных героев (например, Бугадж, Дели Домрул, Бейрек, Бану Чичек) эпоса «Книга моего Деда Горгут». Если сказать по-другому, то я выстроил контент спектакля по-своему, с помощью интерпретационно-смыслового варьирования визуального текста, ориентируясь лишь по знакам и символам, а также по мизансценам постановки. Так что моя статья больше герменевтика смысловых обертонов спектакля, нежели рецензия о нём.

Но читая синопсис, я понял, что авторы спектакля вышли за рамки «Коркыт Ата китабы»: они сперва обратились к наследию Асанкайгы Сабитулы (XIV-XV вв.), к легенде о поисках акыном-философом земли обетованной «Жеруйык», где он оседлав верблюда Желмая, отправляется за своей национальной мечтой (http://www.tarih-begalinka.kz/ru/history/medieval/figures/asankaygy/). Таким образом, создатели перформанса отождествляют Асанкайгы Сабитулу, его легенду про «Жеруйык» с самим Коркыт Ата.

Авторы спектакля и на этом не остановились и воспользовались мотивами другого казахского эпоса, именуемого «Козы-Корпеш и Баян-сула». Зачем-то им понадобилась зловещая фигура Марту, которая вырывает лёгкие роженицы и выбрасывает их в озеро. Скажу честно, не ознакомившись со синопсисом, я не смог бы догадаться об этом и тем более, что отличить Марту от её собственной тени в композиции спектакля. Зрителю, который незнаком эпической сокровищницей казахов, трудно понять сюжетные перипетии истории, излагаемой со сцены с помощью танца. Кроме этого, либретто, как оно изложено вкратце в синопсисе, сразу же отсылает читателя к легенде пророка Моисея, прошагавшего полмира со своим народом в поисках земли обетованной.

Но как бы там не было, спектакль очаровывает своей, скажем так, сказочно-космической красотой, изяществом подачи фольклорного материала и стилистикой оформления смысловых блоков в танцевальных композициях. Спектакль построен, как мне показалось, на ритмике медленно скатывающихся вниз камней по зыбкой плоскости, которая вызывает ассоциации с переселением народов.

В спектакле есть яркие балетные композиции, которые сразу же отсылают зрителей к тексту эпоса «Книга моего Деда Горгут». К примеру, проход балерин в юбках-шопенках, сверх которых играючи свисали красные, гибкие и лёгкие пластиковые жезлы длиной около метра напоминали мне пышные свадебные обряды древних тюрков и красочный брачный шатёр молодоженов.

Но при всём при этом во время спектакля мне всё-таки не хватила божественного звучания кобыза (композитор Х.Шангалиев), несмотря, но то, что режиссёр именно с игрой на нём начинает и заканчивает композицию своего спектакля. Несмотря на это спектакль впечатляет, оставляет ощущение визуальной насыщенности, прекрасно балансирует между древними легендами, «контемп» стилистикой танца и современными технологиями, чудно переплетая их воедино. Одним словом, казахский перформанс под названием «Сказание о Коркыте», сыгранный, т.е. станцованный с чувством, с полной отдачей, с влюблённостью в тематику, получилось на славу и стал украшением фестиваля, а также запомнился изысканным и своевольным прочтением эпоса.